- 게시일

- 2024.12.11

인권박물관에서 마주한 고통과 희망

▲ 왼쪽 사진은 서울 마포구 전쟁과여성인권박물관에 전시된 부조물. 위안부 피해자들의 얼굴과 손을 석고로 본떠서 만들었다. 오른쪽은 서울 종로구 북한인권박물관의 내부 모습이다.

글·사진 = 이지혜 기자·jihlee08@korea.kr

12월 10일은 세계인권선언기념일이다. 1950년 제5차 유엔총회에서 세계인권선언을 채택한 것을 기념해 제정한 날이다. 기념일을 즈음해 코리아넷이 인권을 주제로 한 박물관 두 곳을 소개한다.

전쟁과여성인권박물관

전쟁과여성인권박물관은 위안부 문제를 넘어 전 세계 전쟁 중 성범죄 해를 당한 여성들의 이야기를 담고 있다. 시민단체 정의기억연대가 운영하는 이 박물관은 서울시 마포구 홍대입구역에서 도보로 약 20분 거리.

박물관은 위안부 피해자의 염원에 따라 지난 2012년 설립됐다. 후손들이 이 역사를 잊지 않고 기억하기를 피해자들은 간절히 소망했다. 박물관 건립을 위한 기부금은 수많은 개인과 단체를 통해 모았다. 일본인들의 기부도 5-6억 원에 달했다.

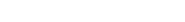

▲ 위안부 피해자 할머니들이 청소년 시절 일본군에게 연행되었던 모습을 떠올리며 그린 그림들이 전쟁과여성인권박물관에 전시돼 있다.

박물관에는 위안부 피해자들이 당시 일본군에 끌려갔던 모습을 떠올리며 그린 그림들이 전시돼 있다. 일본군은 위안소를 설립해 성범죄를 저질렀고, 육군성이 위안부 동원을 직접 지시했다. 이런 과정에 정부기관과 조선총독부, 대만총독부 등이 협력했고, 민간업자가 운영하는 위안소도 군이 엄격하게 감독·통제했다.

유엔 특별보고관은 이 문제를 '전시 중 군대 성노예제 (military sexual slavery in wartime)'로 명확하게 규정했다. 일본 정부가 사용한 '위안부'라는 용어는 문제를 축소·은폐하기 위한 시도라고 지적하면서.

전시물에는 위안부 관련 역사와 일본정부의 공식 사과를 이끌기 위한 국제사회의 노력, 피해자들의 증언 등도 포함됐다. 현재 세계 분쟁에서 성범죄로 고통받는 여성 피해자들의 이야기도 다루고 있다.

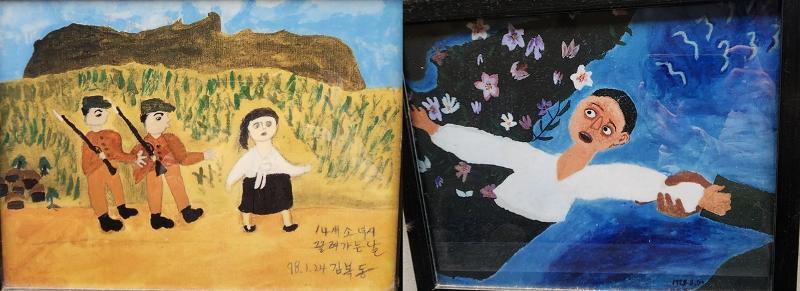

▲ 전쟁과여성인권박물관에 전시된 위안소 그림. 중간에는 위안부 피해자들과 그들을 성폭행하는 일본군들, 밖에는 차례를 기다리기 위해 줄서 있는 일본군인들이 그려져 있다. 오른쪽에는 성병 진단을 받기 위해 위안부 여성들이 줄 서 있다.

이지영 전쟁과여성인권박물관 팀장은 "위안부 피해자들이 일본군에게 당한 참혹한 역사를 알리는데 그치지 않고, 지금도 세계 곳곳 여성들에게 자행되는 전쟁 성범죄가 즉각 중단돼야 한다는 신념으로 외국 피해자 여성들의 증언과 사례도 전시하고 있다"고 말했다. 그러면서 일본인 방문객들이 "일본군이 저지른 범죄를 진심으로 사과하고 일본 가서 박물관에서 배운 것을 꼭 널리 알리겠다고 했다"고 말하며 감사를 표한 사례를 소개하기도 했다.

방문객에겐 한국어, 일본어, 영어로 된 오디오 해설 서비스를 제공한다.

북한인권박물관

▲북한인권박물관에 전시된 작가 이운식의 '포식자.' 하얀색 물고기는 북한 체제, 잡아먹히는 검은 물고기는 북한 주민들을 상징한다.

서울시 종로구 북한인권박물관은 북한의 억압적인 정치체제와 인권 침해 사례를 폭로하는 공간이다. 민간단체인 북한인권정보센터(NKDB)가 지난 2003년부터 북한이탈주민(탈북민)들의 증언을 수집해 북한의 인권 실태를 생생하게 들려준다. 지난해 11월 개관했다.

"배고파서 일을 못하겠다." "정은이가 누구야?" 박물관 입구에서 왼쪽으로 눈을 돌리면 작은 종이에 적힌 문구들이 보인다. 북한의 경제 상황을 한탄하거나 정권을 향해 조금이라도 비판적인 발언을 했던 사람들이 남긴 말들이다. 그들은 이런 발언으로 당국에 체포돼 실종되거나, 교화소 또는 정치범 수용소로 송환됐다.

한쪽에서는 표현의 자유가 억압된 북한 탈북민들의 생생한 증언이 담긴 영상들이 재생되고 있다. 영상 속 한 탈북민은 모든 가정에 걸린 지도자의 초상화를 당국이 이를 얼마나 깨끗하게 관리하는지 철저히 검사한다고 증언한다. 그는 이러한 강요에 불만을 느껴 “왜 내가 굳이 이걸 이렇게 관리해야 하는지 모르겠다”는 말을 했다가 보위부에 체포된 경험을 생생히 들려준다.

NKDB 박물관 담당 연구원 김레지나 씨는 "박물관이라는 공간을 통해 탈북민들의 목소리를 국내외 방문객들에게 지속적으로 전달하기 위해 노력할 것"이라며 "북한의 인권 실태가 많은 사람들에게 알려질수록 북한도 인권 개선을 위한 변화를 모색할 수밖에 없을 것"이라고 밝혔다.

해설을 듣기 원하는 관람객은 방문 전에 NKDB(02-723-6045)로 전화 예약을 하면 된다. 해설은 한국어와 영어로 제공된다. 관람은 무료다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.