- 게시일

- 2021.07.12

우리 선조들의 '지혜로운 여름생활'

▲ 국립민속박물관 상설 전시관에는 17세기부터 20세기 조선 후기 사람들이 이 여름에 더위를 이겨내기 위해 사용했던 물품들이 전시되어 있다. 양선아 인턴기자

이지혜 기자 jihlee08@korea.kr

에어컨과 냉장고가 없었던 옛날 옛적에는 더위를 어떻게 이겨냈을까.

서울 종로구 국립민속박물관 상설전시관에 마련된 '한국인의 하루' 전시는 이 같은 궁금증에 대한 답을 알려준다.

이 전시는 17세기부터 20세기까지 조선 후기 한국인의 하루 일상을 보여준다.

'한국인의 하루' 전시는 계절을 맞이하고 보내는 한국인의 순환적 일상을 반영해 계절이 바뀔 때마다 전시 내용이 새롭게 바뀐다.

코리아넷은 우리 선조들의 '슬기로운 여름생활'을 보기 위해 지난 6일 국립민속박물관을 찾아갔다.

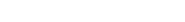

▲ 등등거리(왼쪽)는 여름철에 옷과 살갗이 직접 닿지 않도록 입은 옷이다. 등토시(오른쪽)는 옷과 살갗이 직접 닿지 않도록 팔에 끼워 사용한다. 양선아 인턴기자

여름에 남성들은 등등거리라는 것을 착용했다. 조끼와 비슷하게 생겼다. 땀이 바로 옷에 닿아 끈적거리는 것을 막기 위해 옷 안에 속옷처럼 입었다. 입었을 때 옷과 피부 사이에 공간이 생겨 공기가 잘 통한다.

등등거리와 비슷한 것으로 팔에 팔찌처럼 착용하는 등토시가 있다. 등등거리와 등토시는 등나무 줄기를 말려 가늘게 쪼갠 후 엮어서 만들었다.

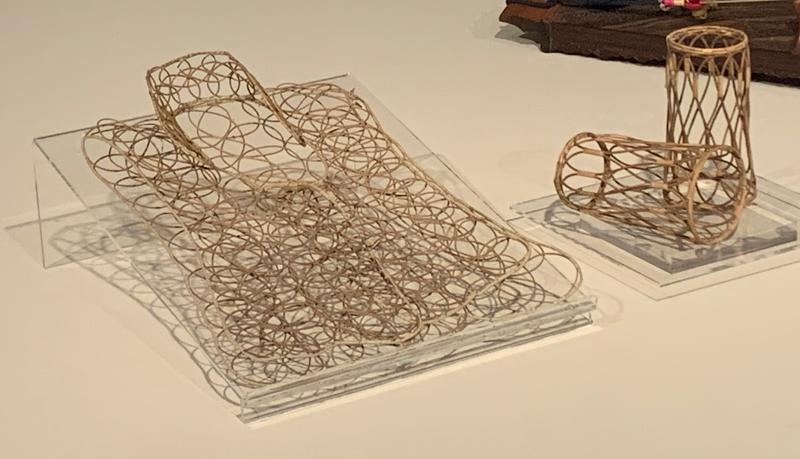

▲ 죽부인은 여름철 더위를 막는 도구로, 대나무를 쪼개 바람이 통하도록 성글게 짜서 원통 형태로 만들었다. 양선아 인턴기자

죽부인은 여름철 더위를 막는 도구이다. 대나무를 쪼개 바람이 통하도록 성글게 짜서 원통 형태로 만들었다. 속은 텅 빈 상태로 겉에 육각형 모양의 구멍이 있다. 이 구멍 사이로 바람이 통한다. 열대야로 잠을 이루지 못할 때 죽부인을 품에 안고 자면 '꿀잠'을 잘 수 있다.

▲ 조선 후기 아이와 엄마의 모습. 모시로 만든 옷은 바람이 잘 통한다. 양선아 인턴기자

여름 한복은 주로 모시 혹은 삼베로 만들어졌다.

모시는 모시풀의 껍질에서 뽑아낸 실로 짠 직물이다. 내수력, 내구력이 뛰어나고 바람이 잘 통해 여름 옷감으로 제격이다. 충청도, 전라도 등 일부 지역에만 생산됐다. 특히 충청남도 한산 지역에서 나온 모시가 유명했다. 한산 모시는 비단보다 더 비싼 옷감이었고 상류층 양반들의 대표적인 여름 옷감이었다.

모시옷은 천의 굵기가 매우 얇고 시원하다. 촘촘히 지어진 직물 사이로 바람이 통해 더위를 식혀준다.

여름철 상류층 양반들은 모시 옷을 입었고 서민들은 삼베 옷을 입었다. 삼베는 삼 껍질 안의 인피섬유로 제직한 직물이다. 모시와 달리 전국적으로 재배가 가능했다. 모시보다는 올이 굵고 거칠다.

▲ 왼쪽은 선비, 오른쪽은 갈옷을 입은 농부다. 갈옷은 덜익은 감으로 만든 즙으로 염색한 제주도 민속 의상이다. 국립민속박물관

제주도 농부들은 여름에 갈옷을 자주 입었다. 갈옷은 덜익은 감으로 만든 즙으로 염색한 제주도 민속의상이다. 짙은 황토색을 띠는 갈옷은 제주도 사람들의 작업복이자 일상복이었다. 바람이 잘 통하고 방수성이 좋고 자외선에 강하다. 땀, 먼지, 풀 등이 옷에 달라붙지 않아 널리 착용됐다.

▲ 왼쪽: 접히지 않는 방구부채, 오른쪽: 접히는 접부채. 국립민속박물관

여름하면 손으로 흔들어 바람을 일으키는 도구인 부채를 뺄 수 없다. 접히지 않는, 납작하고 둥근 모양의 부채를 단선 혹은 방구 부채라고 했다. 얇게 깎은 대나무껍질을 맞붙여서 부챗살을 만들어 접을 수 있는 부채를 합죽선 혹은 줄부채라고 했다. 합죽선의 주요 소재는 한지였다. 한지는 가볍고도 내구성이 강하다.

조선시대 부채는 신분과 직위를 나타내는 도구이기도 했다. 부채 살수가 많은수록 높은 신분을 나타냈고 부챗살에 옻칠을 한 부채는 당상관(조선시대 고급 관료 집단) 이상만 쓸 수 있었다.

국립민속박물관 상설전시관은 평일 오전 9시~오후 6시, 주말과 공휴일은 오전 9시~오후 7시까지 관람 가능하다. 온라인으로 사전 예약을 해야 하며, 입장료는 무료.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.