전통과 현대의 어울림 속으로, 가민 앙상블 공연

주뉴욕 한국문화원에서 기획한 '2013-2014 OPEN STAGE'의 세 번째 무대로 가민 앙상블의바로가기

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

활동

전체 10,227건

페이지 964 / 1023쪽

-

상세보기

상세보기공연을 개최해 한국 전통음악과 현대무용,즉흥음악 연주 등 다채로운 공연을 선보였다. 이번공연은 1부 피리 산조 연주를 통해 국악 고유의 아름다운 선율로 문을 열었으며 2부에서는 피리와 피아노, 현대무용이 결합된 다원예술적 작품인 '메타모르포즈 2014'을 공연 했다. 마지막으로 3부에서는 가민의 생황 연주와 서양 전자기타, 드럼 등 타악과 협연하는 즉흥음악 연주를 선보인관객들의 뜨거운 호응을 얻었다. ▲ '2013-2014 OPEN STAGE'의 세 번째 무대로 가민 앙상블의공연 -

상세보기

상세보기'한국 어린이 교육영화, 마드리드 어린이들을 만나다.'

주스페인 한국문화원에서는 마드리드 씨네테카(CINETECA Madrid)와 발렌시아의 조르디 무솔 문화협회(la Asociaci;n Cultural Jordi Mussol en Valencia)와 함께 한국의 교육영화, 어린이를 위한 단편 및 애니메이션을 3월 1일과 2일, 이틀에 걸쳐 상영한다.▲ 마드리드 CINETECA에서 상영될 이루비, 이현진 감독의 스노우 래빗(Snow Rabbit)상영될 영화들은 오는 2월 20~23일 개최되는 어린이 문화 예술교육에 기반한 축제인 발렌시아 교육영화제에 초청된 작품들로 상기 두 기관의 도움으로 마드리드에서도 상영하게 되었다.이번 행사로 한국 전통 그림에서부터 스톱모션, 컴퓨터를 이용한 애니메이션까지 시각적으로 다양한 단편 영화들을 소개하며, 아이들에게 재미와 감동을 선사할 것으로 기대된다.일시: 2014/ 3/ 1 (토) ~3/ 2 (일), 12:00시장소: CINETECA 마드리드 (Paseo de la Chopera, 14 ; 28045 Madrid)자료제공-주스페인 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주스페인 한국문화원 | 2014.02.20 -

상세보기

상세보기'2014 시드니, 코리아타운 페스티벌 대성황'

주시드니 한국문화원과 시드니민족설축제위원회가 공동 주최하고 비스타엔터테인먼트가 주관한 '2014 시드니 코리아 타운 페스티벌'이 지난 2월 1일 시드니 중심가에 위치한 '코리아타운'에서 화려하게 열렸다.총 3부로 나뉘어진 행사는 오전 10시 부터 오후 8시까지 이어졌으며, 사물놀이와 태권도 시범 공연, 케이팝 경연대회 'K-Factor'등 다양한 문화 공연으로 볼거리를 제공했다. 이밖에도 한국문화부스를 설치해 전통놀이 체험을 진행했으며, 한국전반 및 관광 관련 홍보물을 현지인들에게 배포하는 등 다양한 컨텐츠를 선보였다.▲2014 시드니 코리아타운 페스티벌 공식 포스터호주의 대규모 거리행사인 시드니 음력설 축제 일환으로 개최된 이번 행사에서 한 현지 교민은 '시드니에서 음력설에 '중국설축제'를 중심으로 행사를 개최해왔는데, 이전에 비해 규모가 훨씬 커진 '한국설축제'가 개최되는 것을 지켜보면서 호주 속 한국의 위상도 함께 높아지고 있다고 느꼈다.'고 말했으며, 호주 전통악기 디저리두 연주자인 크리스천 벤턴씨 는 '디저리두와 사물놀이 합동공연은 양국의 전통악기가 서로 잘 어울리는 즐거운 시도였다.'고 전했다.이번 '시드니 코리아타운 페스티벌'은 현지에 한국문화의 우수성을 알리는 것을 넘어, 전통과 현대, 동양과 서양이 조화를 이루는 다양한 문화 콘텐츠를 통해 호주 다문화 사회에 걸 맞는 남녀노소, 국적불문 누구나 즐길 수 있는 축제를 선보여 호주 사회와 한국 문화 간 정서적 유대감을 강화했다.시드니민족설축제위원회와 주시드니 한국문화원은 향후에도 코리아타운 페스티벌을 지속적으로 공동개최하겠다는 뜻을 밝혔으며, 한국 문화의 우수성을 보여줄 수 있는 수준 높은 문화공연을 선보임으로써 현지인이 자랑하는 시드니의 문화축제로 거듭날 것으로 기대하고 있다.글 = 해외문화홍보원 민수광사진 ⓒ 해외문화홍보원 주호주 한국문화원 | 2014.02.19 -

상세보기

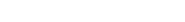

상세보기순백의 美를 전하는 <달항아리> 전

주프랑스 한국문화원에서 오는 2월 26일 부터 4월 2일 까지 문화원내 전시장에서 신철 작가의 '달항아리' 전을 개최한다.▲주프랑스 한국문화원이 기획한 신철 작가의 <달항아리> 전 포스터조선시대를 대표하는 우아한 자기 중 한국적 미감을 고스란히 담아낸 달항아리는 아무런 무늬가 없는 40-50cm의 커다란 백자 항아리로, 둥근 생김새가 보름달을 연상시킨다 하여 붙여진 이름이다.불필요한 장식과 색채 없이 오로지 하나의 형태로 완성되는 달항아리는, 조선시대(17세기 후반-18세기 초반) 왕들이 즐겨 사용하였던 작품으로, 임금들의 검소하고 담백한 성품을 짐작할 수 있다.이번 전시 작가로 선정된 신철 작가는 '달항아리의 넉넉하고 부드러워 보이는 표면 이면에 숨겨져 있는 올곧은 힘을 표현하고자 한다. 한국 도자조형의 대표적인 작품인 달항아리를 보면서 긴박한 세상을 살아가는 현대인들이 이 고요하면서도 강한 아름다움을 느꼈으면 한다.'고 전했다.자료제공-주프랑스 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주프랑스 한국문화원 | 2014.02.18 -

상세보기

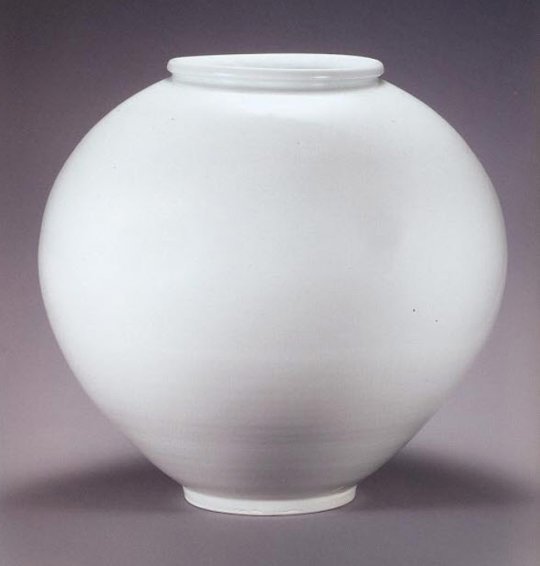

상세보기'해협을 잇는 도공, 400년의 여행을 떠나다'

주일 한국문화원에서 마련한 2014년 첫 기획전 <해협을 잇는 도공, 400년의 여행-이삼평과 심당길을 되새기고> 전이 내달 5일 부터 22일까지 '한국문화원 갤러리 MI'에서 열린다.▲<해협을 잇는 도공, 400년의 여행-이삼평과 심당길을 되새기고> 전 포스터16세기말에 일어난 임진왜란과 정유재란으로 한반도에서 일본으로 끌려온 조선 도공들이 서일본을 중심으로 정착해 하기야키(야마구치현), 아가노야키(후쿠오카현), 다카토리야키(후쿠오카현), 아리타야키(사가현), 다케오・가라쓰야키(사가현), 사쓰마야키(가고시마현) 등에서 도예문화를 일궈냈으며, 일본 도예기술의 비약적인 발전에 영향을 끼쳤다.이번 전시회에서는 일본 도자기사에 큰 혁명을 일으킨 아리타야키의 창시자로 불리는 도조 이삼평과 사쓰마야키의 실력자로 400년이 넘는 세월에 걸쳐 조선 도공의 혈맥을 지켜온 심수관 가문의 초대인 심당길, 양 도공의 발자취에 초점을 두고 두 가문이 걸어온 400여년의 발자취와 그들이 낳은 도자기의 매력을 선보일 예정이며, 관련 기념행사로 일본미니예관 학예부장인 스기야마 타카시의 '한일교류사' 강연회가 3월 12일 한국문화원에서 열힌다.자료제공-주일 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주동경 한국문화원 | 2014.02.18 -

상세보기

상세보기프랑스에서 즐기는, 한국 전통 무용 공연

살풀이, 춘앵전, 한량무, 승무, 설장고 등 화려한 한국 전통문화의 세계를 즐길 수 있는 '한국 전통 무용 공연'이 오는 2월 19일 주프랑스 한국문화원에서 펼쳐진다.▲주프랑스 한국문화원에서 개최되는 한국 전통 무용 공연한국-헝가리 외교수립 25주년을 맞이하여 헝가리에서 개최되는 '한국문화의 밤'의 연계행사인 이번 공연은 격식 있는 한국 전통문화를 소개하고자 기획되었으며, 살풀이, 승무 외에도 춘앵전, 한량무, 설장고, 여령무 등 해외에서 쉽게 만나볼 수 없는 공연들을 선보일 예정이다.특히 전통문화와 현시대의 문화 교류에 중점을 두고 있는 본 공연의 첫 무대는 캐나다 작곡가 Alxel Tenner의 '저대와 피아노를 위한 소곡 제 1번'을 선보이며, 우리나라 개량악기인 저대와 서양의 피아노의 만남으로 색다른 공연을 펼칠 것으로 기대된다.자료제공-주프랑스 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주프랑스 한국문화원 | 2014.02.14 -

![2014 베를린영화제 공식 포스터 [출처] 독일워킹홀리데이 / 2014 베를린 영화제 Berlinale _ 한국 Programs|작성자 퐁](/CONTENTS/menu0023/lang001/listImage/1392180138638.png) 상세보기

상세보기2014 베를린국제영화제를 빛낸 '한국영화의 밤'

제 64회 베를린국제영화제가 2월 6일 부터 16일 까지 열리며 영화진흥위원회가 지난 10일 독일 베를린에서 '한국영화의 밤' 행사를 개최해 해외 영화 관계자들의 주목을 받았다.▲ 지난 10일(현지시간) 베를린국제영화제에서 개최된 '한국영화의 밤' 행사 장면(사진제공: 영화진흥위원회)영화진흥위원회와 부산국제영화제가 공동으로 주최하고 주독 한국문화원이 후원하는 이 행사에는 베를린국제영화제 집행위를 포함한 해외 영화 관계자 600여 명이 참석했으며, 초청영화 감독들과 곽시양, 이재준 등 배우들도 자리를 빛냈다.올해 경쟁부문에 한국영화는 진출하지 못했지만, 봉준호 감독의 '설국열차'를 비롯해 김진아 감독의 '파이널 레시피', 이송희 감독의 '야간비행' 등이 상영되어 현지 관계자들로부터 많은 관심을 받았다.자료제공-주독 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주독일 한국문화원 | 2014.02.12 -

상세보기

상세보기한국 패션 디자인의 미래를 여는, K-패션 오디세이 展

주영 한국문화원은 2월 4일 부터 3월 1일 까지 K-패션 오디세이전을 개최한다. ▲ K-패션 오디세이 포스터2012년 '제 1회 국제 패션 쇼케이스'에서 최우수상인 '이머징 탤런트 어워드 2012'를 수상하는 쾌거를 거두었던 주영 한국문화원은 올 해 2회째 참여하는 이번 행사에서 '모험적 항해'라는 주제로 실험 정신이 강한 5명의 한국 출신 신예 디자이너들의 설치 작품을 선보인다.신진 디자이너 레지나 표, 서혜인, 클로에 킴, 박나래, 지기 지현 정 등이 참여하며, 한국 패션 디자인의 도전과 실험 그리고 미래를 소개하는 좋은 기회가 될 것으로 기대된다.자료제공-주영 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주영국 한국문화원 | 2014.02.11 -

상세보기

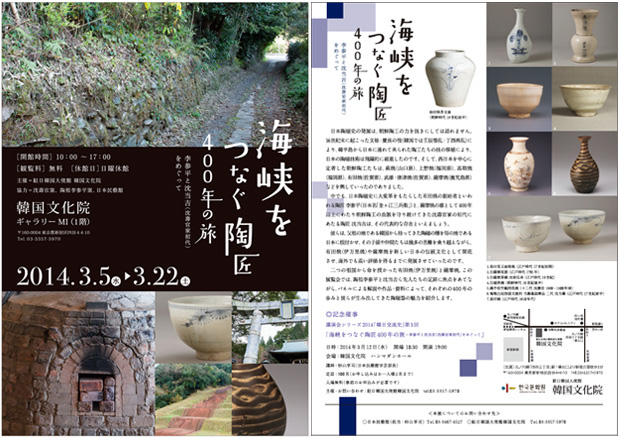

상세보기한국계 미국 작가와의 만남 'K-Literature' 개최

주미한국대사관 한국문화원에서 오는 2월 14일 오후 6시,'A Glimpse into the Korean-American Literature'란 주제로 미국 문단이 주목하는 영향력 있는 한국계 작가 이민진(MinJin Lee)을 초청, 문학의 밤 행사를 개최한다.▲ 이민진 작가의 '백만장자를 위한 공짜음식(Free Food For Millionaires)' 표지(좌)와 이민진 작가(우)K-Literature은 21세기 한국 문학의 현주소와 미국 등 영어권 지역에서 한국 문학 작품의 소개 전망에 대해 알아보기 위해 기획된 행사로 한국 및 미국 문단에서 활발히 활동하는 작가와의 만남과 북토크,토론,작가 사인회 등의 시간을 갖는다.이민진 작가는 지난 2008년 '백만장자를 위한 공짜음식(Free Food For Millionaires)'을 출판하여 미국 내 한인의 삶을 잘 조명한 소설로 호평을 받았으며, 영국,이태리,한국에서도 출간된 바있다.이번 K-Literature 행사로 이 작가는 자신의 독창적인 작품세계와 문학을 통해 바라본 미국 내 소수 이민자들의 삶과 애환에 대해 이야기할 예정이며, 워싱턴 DC 독자뿐만 아니라 작가들과의 현지 네트워킹도 행사를 통해 함께 도모할 예정이다.자료제공-주워싱턴 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주워싱턴 한국문화원 | 2014.02.11 -

상세보기

상세보기제 20회 브줄(Vesoul) 국제 아시아 영화제에 초청된 한국 영화

올해로 20주년을 맞는 '부줄 국제아시아영화제( Festival international des cin;mas d'Asie de Vesoul)'가 오는 2월 11일부터 일주일간 프랑스 남부 브줄에서 열린다.▲ 제 20회 브줄(Vesoul) 국제 아시아 영화제 포스터 이미지1995년 개막 이래 그간 100여편이 넘는 한국 영화를 프랑스에 전파하는 교두보 역할을 해오고 있는 영화제는 올해 '20살이라는 것'을 주제로 각국의 영화를 선정했다.본 부문에서 한국 영화로는 김기덕 감독의 '사마리아'를 소개할 예정이며, 특별프로글매 '20세의 카르트 블랑쉬'의 일환으로 봉준호 감독의 '엄마'와 이창동 감독의 '시'가 상영 된다.이 밖에도 현대 아시아 영화의 단면을 보여줄 픽션장편경쟁 부문에는 이용승 감독의 ;10분;이 초청되어 프랑스에서 처음 소개되며, "다큐멘터리" 부문에서는 가브리엘 로렁 감독의 ;창호의 여행 (Le voyage de Chang-ho)'이 상영될 예정이다.자료제공-주프랑스 한국문화원글=해외문화홍보원 민수광 주프랑스 한국문화원 | 2014.02.10

열람하신 정보에 만족하십니까?